Merkblatt «Abdichtung der Befestigungsmittel von Konterlatten»

Die Abdichtung von Befestigungsmitteln bei Unterdächern ist entscheidend für die Funktionalität des Dachaufbaus.

Technik

Text: Marco Röthlisberger | Grafiken: Gebäudehülle Schweiz

Die Abdichtung von Befestigungsmitteln bei Unterdächern ist ein wichtiges Thema bei geneigten Dächern. Oftmals führen nicht aufeinander abgestimmte Produkte, Druckfestigkeiten von Verlegeunterlagen oder Dämmungen sowie das falsche Befestigungsmittel zu Schadenfällen. Bei der Ausarbeitung des neuen Merkblatts hat sich die Technische Kommission Steildach intensiv mit der Wahl und Montage von Dichtungsmitteln und Schraubendurchdringungen von erhältlichen Lösungen verschiedener Systemhersteller auseinandergesetzt. Dieses Merkblatt ist ein Hilfsmittel für Gebäudehüllen-Spezialisten, Architekten, Planer und andere.

Optimale Abdichtung von Befestigungsmitteln bei Unterdächern

Die Abdichtung von Befestigungsmitteln bei Unterdächern und deren korrekter Einsatz werden zunehmend diskutiert. Oftmals sind sie Gegenstand von Abklärungen und Expertisen. Dass Durchdringungen von Befestigungsmitteln abgedichtet werden müssen, steht ausser Frage. Die Dichtung des Befestigungsmittels selbst ist oft nicht der Verursacher des Versagens eines Dachaufbaus, sondern das nicht richtige Abstimmen der einzelnen Schichten und der Befestigungsmittel. Bei jedem Dachaufbau ist es wichtig, dass man die verschiedenen Schichten in Abhängigkeit ihrer Nutzung optimal aufeinander abstimmt und die Rahmenbedingungen einhält. Dazu müssen wichtige Aspekte und Vorgaben der Norm SIA 232/1 beachtet werden (alternativ: siehe Wegleitung zur Norm SIA 232/1).

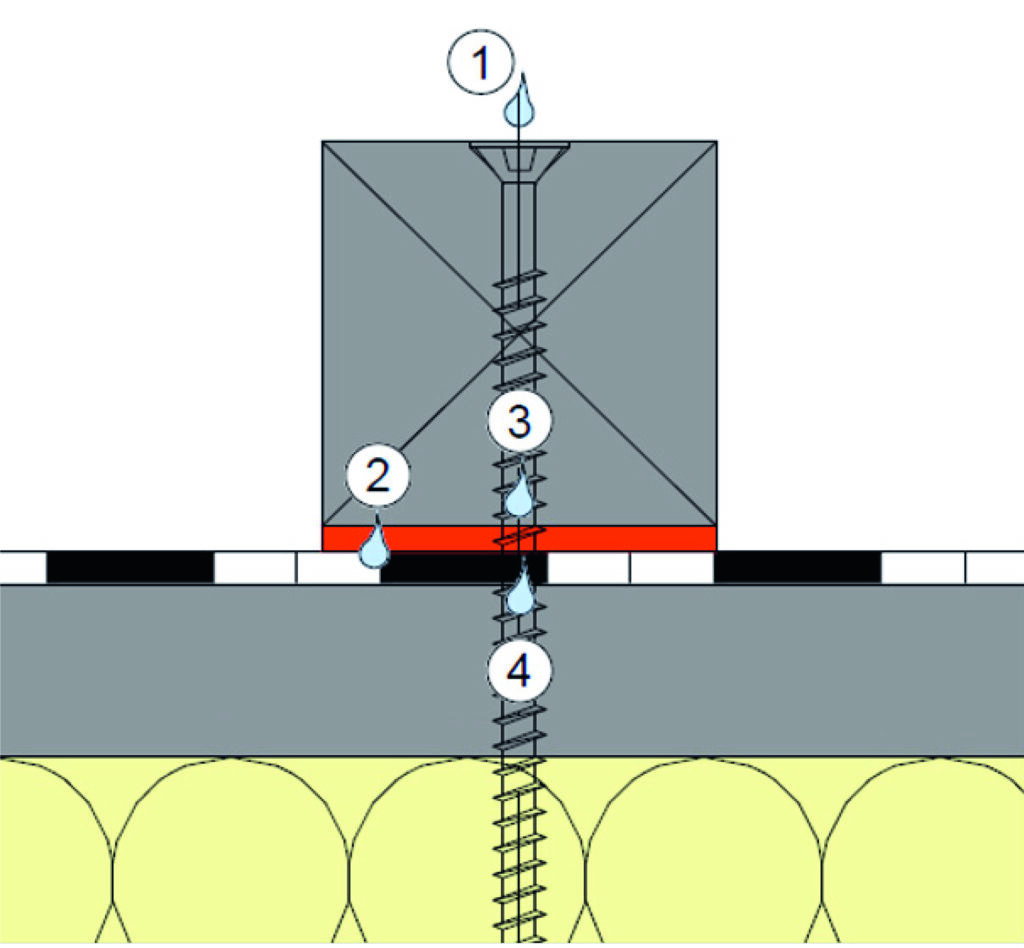

Wassereintritt bei Durchdringungen

Mögliche Ursachen des Wassereintritts bei Durchdringungen von Befestigungsmitteln:

- Zu tief eingeschraubte Senkkopfschrauben oder gespaltene Konterlatte.

- Zu wenig oder zu stark komprimierte Nageldichtung (Rückstellvermögen ist zu klein, das heisst Zellstruktur wurde zerstört).

- Durch UV-Belastung zersetztes Material.

- Quell- und darauffolgendes Schwindverhalten.

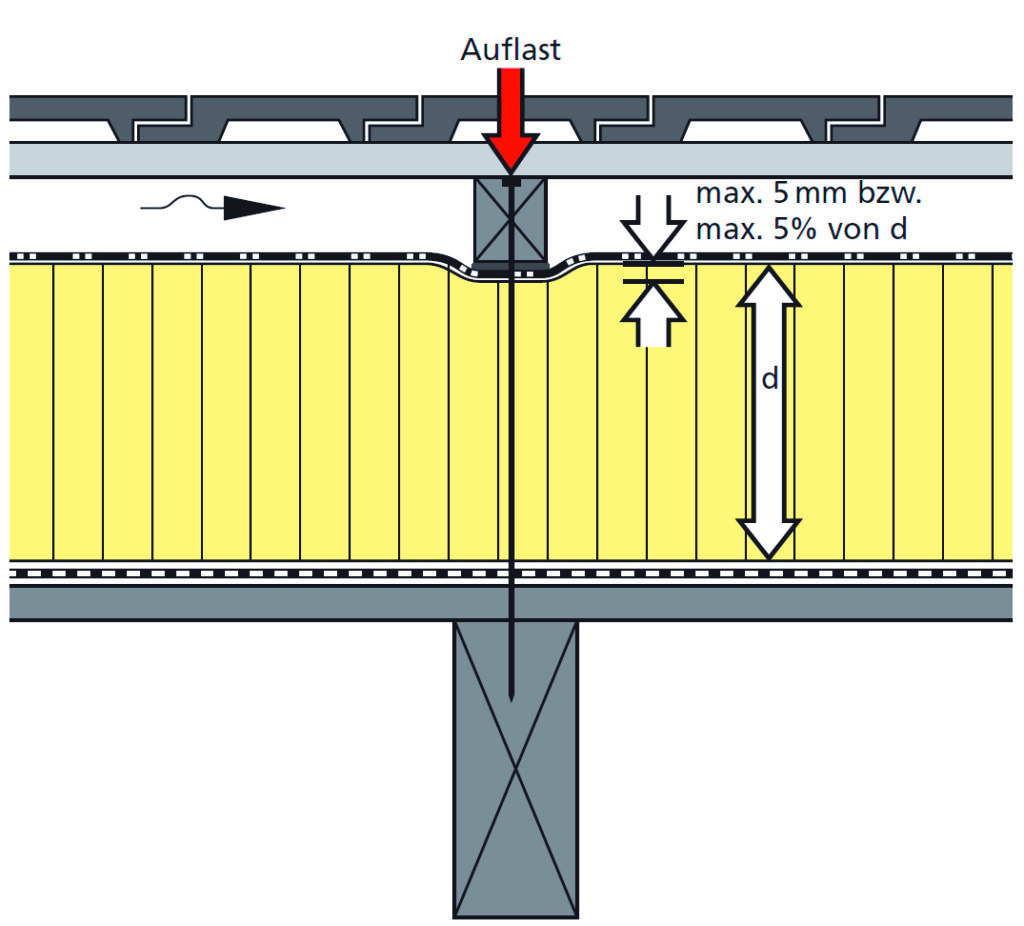

- Zu geringe Druckfestigkeit der Wärmedämmung.

Bereiche mit erhöhtem Wassereintrittsrisiko

Schon in der Planungsphase müssen Bereiche mit erhöhtem Wassereintrittsrisiko berücksichtigt werden. Diese Bereiche können zum Beispiel bei einem Schneefang entstehen, da hier Rückschwellwasser wahrscheinlicher ist als in der Fläche. Erhöhtes Wassereintrittsrisiko kann nicht nur bei Einbauten entstehen, sondern auch bei unterschiedlichen Dachformen oder Ausbauten. Bei einer Schleppgaube beispielsweise kann das Gefälle deutlich geringer ausfallen, sodass das Unterdach einer höheren Beanspruchungskategorie zugeordnet werden muss. Anmerkung: In weiteren Bereichen kann ein erhöhtes Wassereintrittsrisiko bestehen, wie zum Beispiel:

- Bei Kehllatten: Das Wasser fliesst direkt an die Kehllatte.

- Bei Dachaufbauten und Anschlüssen.

- Bei einem Wassereintritt nahe an der Traufe, in Verbindung mit grosser Sparrenlänge: Dabei steigt die Wassermenge aufgrund des Fliessweges erheblich an.

- Bei einer langen freien Bewitterungszeit: Bei freier Bewitterung sind die Herstellerangaben zu beachten. Diese können je nach Material unterschiedlich sein.

Verlegung der Unterdachbahn

Verlegt man das Unterdach auf eine Wärmedämmung, ist die Druckfestigkeit des Wärmedämmstoffes entscheidend. Dies gilt für Wärmedämmstoffe, die als Verlegeunterlagen für Unterdachbahnen dienen. Bei einer homogen verlegten Wärmedämmung ist eine direkte Ableitung der Kraftübertragung über die Dachlattung (Verlegelattung/Konterlattung) in die Unterkonstruktion nicht geeignet. Zur Kraftübertragung sind Doppel- oder Vollgewindeschrauben zu verwenden. Bei einer inhomogen verlegten Wärmedämmung kann die Kraftübertragung direkt über die Lattung (Verlegelattung und Konterlattung) in die Tragkonstruktion abgeleitet werden. Mögliche Ausnahmen: Homogene Wärmedämmungen mit Druckspannung bei 10 Prozent Stauchung, ≥ 100 kPa und Dicken bis ca. 80 Millimetern können für die Kraftübertragung mit Teilgewindeschrauben eingesetzt werden, dies wird im Merkblatt «Konterlattenbefestigung bei Holzfaser-Dämmplatten 17 bis 80 Millimeter» genauer beschrieben.